思い返せば昨年の9月。

クリエイティブツアーの記念すべき一回目は大牟田でした。

そして、今年も、夏の終わりに大牟田へ行って参りました!

2013年9月8日(日曜日)。ぐずぐずとした天気が続き、朝も少し雨が残っている感じ。

どうなることかと思いましたが、みるみるうちに晴れ間が広がり、お昼前には間違えなく残暑!

夏の終わりの1日「大牟田レトログラフィvol.2」レポートです。

まず最初に訪れたのは、大牟田市石炭産業科学館。

大牟田市の炭鉱の歴史について学びます。

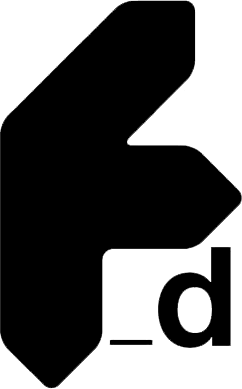

近代化産業遺産について説明してくださるのは、

去年に引き続き今年もご協力いただいた大牟田・荒尾 炭鉱のまちファンクラブの中野さんです。

大牟田市石炭産業科学館では、当時炭鉱で働いていた方々の声を集めた映像を見ることができたり、

地下400mの坑道を疑似体験できたりと、1時間では足りないくらいの充実した施設です。

大牟田の炭鉱はどのように優れていたか、どれほど最先端の技術が駆使されていたかなど、

とても分かりやすく理解することができました。

次に向かったのは中野さんイチオシの「勝立・山の神神社」。

今は管理者もなく廃墟になっていますが、

長い石段と大きな鳥居から、とても立派な神社だったことが伺えます。

炭鉱のある町には必ず“山ん神さま”が祀られています。(この神様、実は女性なのだそうです)

坑内での仕事は、常に命の危険が伴います。

炭坑夫たちは坑内に下る前に必ず、“山ん神さま”に一日の安全を願うのです。

境内の中に神様はいませんが、厳かな空気が漂っているように感じます。

かつて参拝していた人々の想いが残されているのかもしれません。

大牟田市宮原町の、宮原坑跡。

ここはかつて「修羅坑」と言われていた場所。

囚人労働が行なわれていた炭鉱で、過酷な労働が強いられていたことから、その名が付けられたそうです。

中には何が見えるのでしょう?

覗き込まないと見えないものは、くっきり明確なものよりも想像力が働きます。

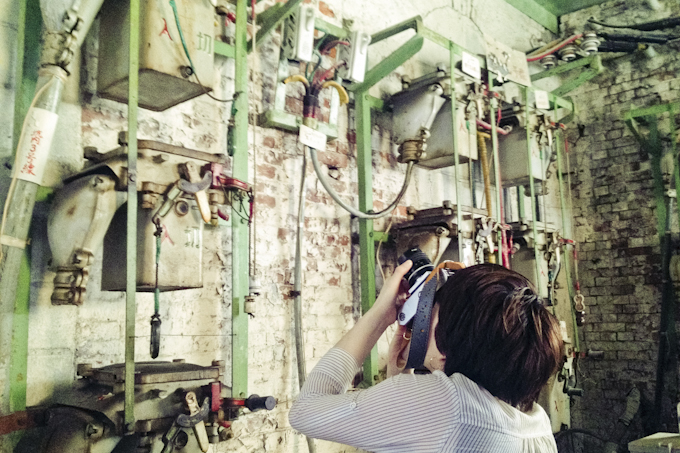

巻上機室の中に立ち入ることもできました。

室内はまるで時が止まっているかのように、操業当時の雰囲気のまま保存されています。

小さなまどから光が射し込む様子がノスタルジック。

皆さん思い思いの方向にカメラを向けています。

そして、宮原坑で働いていた囚人たちを収容していたのが「旧三池集治監」でした。

現在、跡地には県立三池工業高等学校が建てられていますが、外壁は当時のまま残されています。

写真で見ても分かるように、高さ5〜6mもの巨大な壁。

そう頑張っても逃げられそうにはありません。

当時を知るお年寄りの話によると、朝と晩に、

囚人たちが手枷と足枷をされて宮原坑へと連れて行かれる様子が見られたそうです。

そのような日常の風景は現代では想像しがたいことですが、

しかし、場所は雄弁に当時の様子を語っていました。

お昼になるころには、大牟田は残暑の厳しい陽射しに照らされていました。

そしてお待ちかねの昼食です!

大牟田といえば粉もの、B級グルメ。「高専ダゴ」を食べました。

その特徴は、何といってもこの大きさ!

そしてこの大きさを華麗にひっくり返す、おばちゃんたちの熟練のワザに目が釘付けです。

すでにお腹いっぱいですが、レトロな風景とデザートは別腹。

「ガード下食堂」へと向かいます。

本当にガード下に(というよりも、もはやガードと一体化して)建てられている、老舗なのです。

この上なくノスタルジックな店内とメニュー。

デザートにかき氷とミルクセーキを食べました。

ミルクセーキは、あの懐かしい、ものすごい音のする昔ながらのミキサーに氷と砂糖と卵を入れて、

「ガガガガガガ」とミックスしていました。

添えられたみかんも相まって、昭和にタイムスリップしたみたいです。

午後は大牟田市のお隣、荒尾市の「万田坑」へ。

ここは、明治時代につくられた炭鉱の中では国内最大規模を誇る主力坑でした。

第二竪坑の鋼鉄製やぐらや巻揚機室、事務所、浴室などが現存しており、見応えがあります。

施設内を案内してくださったのは、お父さんが炭坑夫だったという方。

思い出話を交えながら、一つひとつ丁寧に説明してくださいました。

話の中では炭鉱の過酷な側面も多く語られました。

高度経済成長期を支えていたのは庶民。その命は当時軽く扱われていたこと。

現在の日本に至るまでには、多くの犠牲があったことを考えずにはいられません。

青空学級。

ひと休みしている所に、ガイドさんが椅子を出してくれたのです。

この平和な時間がいっそう心に沁みました。

少し時間があいたため、急遽スケジュールにはなかった「三川坑跡」へ。

ここは日本産業史に名を残す「三井三池労働争議」の舞台となり、

戦後最大の産業事故といわれる「三井三池三川炭鉱炭じん爆発」が起きた場所です。

昭和38年、死者458名、一酸化炭素中毒患者839名を出したこの痛ましい事故は、

三池炭鉱の閉山を早める遠因ともなりました。

安全面から現在は中に立ち入ることはできませんが、

竪坑ややぐら、それらが見えなくても、この門には圧倒的な存在感があります。

直接的に何かを見せることはなくても、閉ざされた門は大牟田という町の歴史や炭鉱の光と影、

そこにある人々の想いを私たちに訴えかけます。

そして、日も少し落ちてきたところで、お待ちかねのビアガーデンへ!

大牟田市にて約50年の歴史を持つ老舗「ビヤガーデン博多屋」です。

今年最後の営業日。

皆さん夏の締めのビールを楽しんでいました。

まるでプライベートなお庭でビールを楽しんでいる気分!木に覆われていて、とても涼しいのです。

蚊取り線香の匂いが風流。最高のシチュエーションでした。

一部写真提供:Fukuokaさん、Murakamiさん、ありがとうございました。