2014年3月2日の日曜日。

前夜の雨もやみ、お天気の心配はなさそうなので一安心。

まだほんのり薄暗い早朝7時10分に天神に集合し、予定時刻より少し早めに出発です。

集合場所の目印につくった「エフ・ディ クリエイティブツアー」のプラカード。

皆さんに気づいてもらえていたのでしょうか…。

熊本県八代まで、約2時間の道のりです。

車中での自己紹介タイム。

初参加の方、常連の方、様々な職業の方…バラエティーに富んだ23人を乗せてバスは走ります。

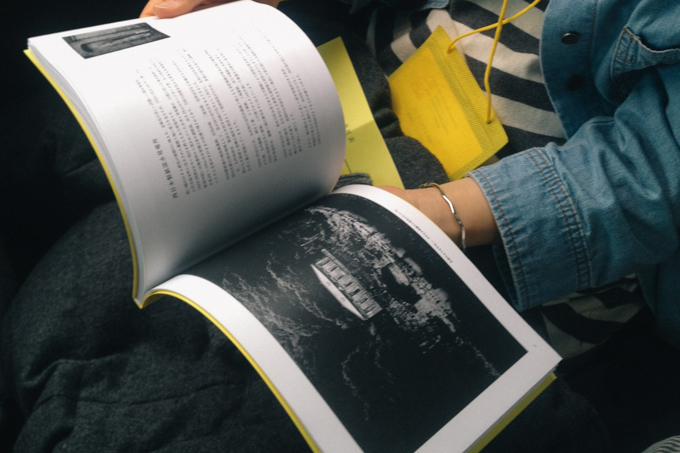

今回のツアー参加者への特別配付冊子は70ページ!

これから巡る場所の歴史や文化、その背景にある物語を写真とともに紹介しています。

色々な思いをもって、このツアーに参加してくださっている皆さんにとって

新たな視点や価値を発見する一助となれば嬉しく思います。

熊本の八代駅から鹿児島の隼人駅まで、熊本・宮崎・鹿児島3県を結ぶJR肥薩線。

日本三大急流の一つである球磨川に沿うように走る列車から見える渓流美や

日本三大車窓の一つに数えられる矢岳越えの絶景など、自然景観の素晴らしさもさることながら、

沿線には鉄道遺産と関連する産業遺産・遺跡が数多く存在していることも大きな魅力です。

中には経済産業省が認定した「近代化産業遺産群33」に指定された遺産も。

「肥薩レトログラフィ」ではそれらの遺産群も見て回ります。

産業近代化を推し進めてきた先人たちの努力、そして地域や日本の発展のために果たしてきた役割。

そうしたものに思いを馳せながらシャッターを切ります。

皆さん、思い思いの場所をカメラで切り取っています。

時折、爽やかな風が吹き渡り、ほのかに香る白や薄紅の梅、鮮やかな黄色の菜の花、田んぼの畦道に顔を出しているツクシ…

春の息吹をそこかしこに感じました。

約1世紀前につくられた駅舎の木製の腰掛け。

100年前の人たちも同じようにここに座っていたんだ…そう想像するだけでも感慨深いものがあります。

レトロな木造駅舎の前で、BRONICAとカーボンの一脚と。

昼食は、翡翠色の球磨川を眺めながら。

この後、バスのところまで戻るのがとてもしんどくて…。リフトが運休中でした。

受験生に人気の縁起の良い駅で。学生服も貸し出し中です。

棚田の造形美を楽しみながら、畦道を下から上まで散策します。

重機なども無かった時代、手作業でこの山深い斜面に農地を開墾した先人の苦労はいかばかりであったのでしょう。

レンゲソウ。子供の頃、花冠をつくって遊びました。花言葉は「心が和らぐ」「あなたは幸福です」だそうです。

どんな写真がそこには収められているのでしょうか。

今回のメインとも言える場所。石造りの重厚感。その圧倒的な存在感。格好良さに惚れ惚れします。

肥薩線の語り部・人吉鉄道観光案内人会の立山会長と岡本さんにガイドをしていただきました。

蒸気機関車の機関士をされていた方から伺う当時のお話はとても興味深く、貴重な体験となりました。

蒸気機関車に石炭を投入する訓練を行う「投炭訓練」を実演してくださいました。

スコップで本物の石炭を「投炭練習機」に入れていくのですが、

入れ方にもコツがあり、手首を返してスコップが下を向くように入れなければならず

それを連続して200回も繰り返していたなんて驚きです。

実際には、蒸気機関車の激しい振動や熱気と煤煙のなか行うのですから、その大変さは計り知れません。

しかし、昭和10年生まれだとは信じられない程の、立山会長のパワフルでキビキビとした動作には、もっと驚きました。

これこそまさに昔取った杵柄と言うのでしょうか。

「投炭順序表」というものには、石炭をどの場所にどの順番で投入しなければならないのか、

1〜50番目までの順序が記載されていました。とても細かく決まっているのですね。

なんだか茶道の炭手前のお作法のようです。

線路を渡る時のマナーは「右ヨシ!左ヨシ!前ヨシ!」だと教わりました。

「蒸気機関車はとても動物に近いもの」と立山会長は仰います。

「蒸気機関車は、ここで停まっている時も、石炭を燃やし続けなければならない。

眠っている時も血液が循環し、呼吸を続けている動物のように、

蒸気機関車も石炭が燃え続け、蒸気が循環し続けている。

だから、当時300〜350人程もいたこの職場は、一時も休んだことの無い職場とも言えるんだよ。」

当時の苦労を語られていても、その表情からは仕事に対する誇りが今も胸の中に赤々と燃え続けているように感じられ、

まるで立山会長ご自身が蒸気機関車のようだと思いました。

立山会長、岡本さん、本当にありがとうございました。

最後はみんなで記念撮影。

今回は見所が盛り沢山で分刻みのスケジュール、また足場の悪いところもあり、なかなかハードな行程でしたが、

何事も無く、おおむね予定通りにツアーを終えることができました。皆さんのご協力に感謝申し上げます。

(あ、出発直後に「ファミマ騒動」がありましたね…汗)

そして、細くて分かりにくい道でしたが、安全に運行してくださった伊都バスの越路さん、ありがとうございました。

今回の旅、皆さんの心には何が残ったのでしょうか。

ぜひともご感想をお聞かせ願えれば幸いです。

マルセル・プルーストはこう言っています。

「真の発見の旅とは、新しい景色を探すことではない。新しい目で見ることなのだ。」

The real voyage of discovery consists not in seeking new landscapes, but in having new eyes.

エフ・ディはこれからも新しい目を持てるようなクリエイティブツアーを企画していく予定です。

どうぞお楽しみに!